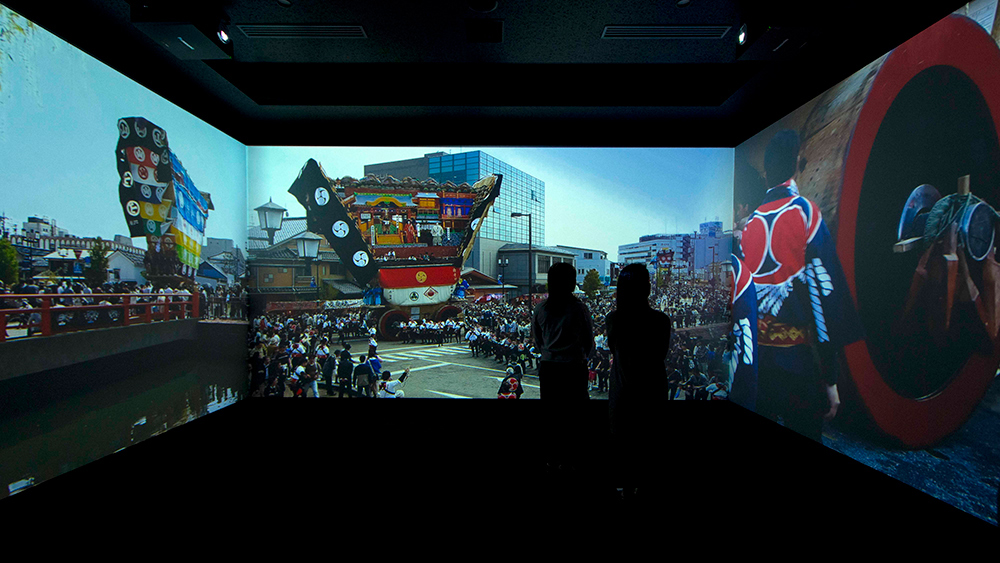

緊張感と躍動感がみなぎる圧巻の祭礼世界を、博物館内で再現する「祭礼体感シアター」。

映像はクローズアップを極力抑え、様々な位置から撮影を行うことで観客の目線を再現しました。

祭りの最高潮の場面をたたみかけるように配列しながら、現場の空気を引き出す細かな要素を盛り込み、臨場感を演出しています。

そして、3面巨大スクリーン、頭上のウーハースピーカー、映像に合わせて振動する床など、光、音、振動を駆使したアトラクション的な展示空間によって、見る人を心躍る祭礼の場へ誘います。

| プログラム | 収録祭礼 | 上映時間 | 上映スケジュール |

|---|

| プログラムでか山を曳く | 収録祭礼青柏祭(七尾市) | 上映時間5分53秒 |

上映スケジュール09:30 10:24 11:18

12:12 13:06 14:00

14:54 15:48 16:42 |

| プログラム獅子舞う国 | 収録祭礼親子獅子(加賀市大聖寺関町)

加賀獅子(金沢市木越町)

小獅子(羽咋市羽咋地区)

獅子舞とにわか踊り(七尾市能登島半浦町)

獅子舞(羽咋市神子原町) | 上映時間15分19秒 |

上映スケジュール09:37 10:31 11:25

12:19 13:13 14:07

15:01 15:55 16:49 |

| プログラム火の風流 | 収録祭礼虫送り(白山市横江町)

秋祭り(宝達志水町今浜)

あばれ祭り(能登町宇出津) | 上映時間9分36秒 |

上映スケジュール09:53 10:48 11:42

12:36 13:30 14:24

15:18 16:12 |

| プログラム天空をめざす | 収録祭礼とも旗祭り(能登町小木)

石崎奉燈祭(七尾市石崎町)

お熊甲祭り(七尾市中島町) | 上映時間8分40秒 |

上映スケジュール10:04 10:59 11:53

12:47 13:41 14:35

15:29 16:23 |

| プログラム御陣乗太鼓奉納 | 収録祭礼名舟大祭(輪島市名舟町) | 上映時間7分41秒 |

上映スケジュール10:15 11:09 12:03

12:57 13:51 14:45

15:39 16:33 |