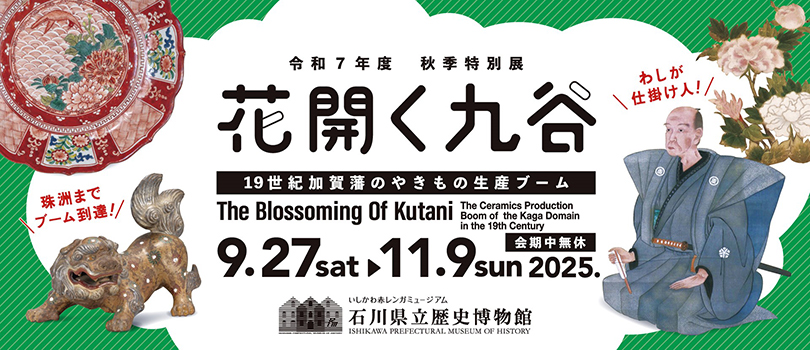

令和7年度秋季特別展 花開く九谷―19世紀加賀藩のやきもの生産ブーム―

-

【概要】

江戸時代前期から中期にかけて、日本列島における陶磁器の生産は限られた地域にとどまっていました。このころの前田氏の領内では、17世紀という全国的にも早い段階で色絵製品を含む磁器を生産していた九谷古窯が知られます。このほか、越中瀬戸窯などでも陶磁器が焼かれていましたが、生産地の大きな広がりは見られませんでした。

それに対し、江戸時代後期には、技術の広がりや諸藩の産業振興策の影響により列島各地で数多くの窯が成立し、やきもの生産が行われるようになります。こうした流れの中で、加賀藩や支藩の富山藩・大聖寺藩でも多くの窯が築かれます。今日、「再興九谷」と称される窯では色絵製品や日常生活用の陶磁器など幅広い製品がつくられ、やきものづくりの広がりは能登半島にまで及びました。

本展では、それぞれの窯の作品に加え、窯跡や城下町遺跡からの出土資料、窯の経営にかかわる古文書などの多様な資料から江戸時代後期の加賀・能登での陶磁器生産の実態を明らかにします。

チラシ(PDF:2.89MB) 出品一覧(PDF:3.19MB)

【展示内容と主な展示品】

プロローグ 18世紀以前の加賀藩やきもの事情

九谷古窯跡や金沢城下の出土資料から、やきものづくりが本格的に広がる18世紀以前の加賀藩のやきもの生産と城下町における流通の様子を紹介します。

金沢市下本多町遺跡出土陶磁器

江戸時代中期(18世紀後半)

金沢市埋蔵文化財センター蔵加賀藩の上級武士である人持組の本多主水家で18世紀後半に使われていた陶磁器。

当時の加賀藩にはやきものの大規模な生産地がなく、日常生活用の陶磁器は肥前(現在の佐賀県)や京・信楽(現在の滋賀県)の製品が大きな割合を占めていた。

第1章 やきものづくり、復活へ―春日山開窯―

19世紀の加賀・能登における陶磁器生産のさきがけとなったのは、金沢城下のはずれに築かれた春日山窯でした。本章では、春日山窯にかかわった人々やその作品を紹介し、やきものづくりの復活に向けた動きにせまります。

三彩鉢 青木木米作

文化4~5年(1807~1808)

サントリー美術館蔵金沢の卯辰山のふもとに築かれた春日山窯で焼かれた鉢で、京都の陶工・青木木米の作。木米は当時金沢の町年寄を務めていた宮竹屋(亀田)純蔵の招きに応じて文化4年(1807)に来沢し、翌年冬に帰京するまでの間、春日山窯の築窯および製品の製作にあたったとみられている。

色絵魁鳳凰図呉須赤絵写鉢

江戸時代後期(19世紀前半)

金沢卯辰山工芸工房蔵緑や赤の上絵具で鳳凰などを描いた鉢。呉須赤絵は中国の明の末期から清の初めごろにかけて中国南部でつくられたとみられる輸出向けの陶磁器。春日山窯の製品の中には、現代に伝わる作品に加え、金沢城下の遺跡から出土した資料にも呉須赤絵を写した製品があり、春日山窯を代表する作風であったとみられる。

第2章 軌道にのる生産―若杉窯の発展―

春日山窯で当初目指された陶磁器の量産は、当初期待した成果を挙げられなかったとみられています。一方で小松の若杉窯では文化8年(1811)以降本格的な陶磁器の量産が行われ、加賀藩が生産・流通の面で支援や保護を行いました。本章では現代に伝わった若杉窯の作品に加え、窯跡や金沢・小松といった城下町から出土した資料をもとに、その生産と流通の実態にせまります。

若杉窯跡出土陶磁器

江戸時代後期(19世紀)

小松市埋蔵文化財センター蔵若杉窯は現在の小松市に位置し、文化8年(1811)ごろから本格的に陶磁器を生産したとみられている。加賀藩が当初春日山窯で目指した日常用の陶磁器生産は若杉窯である程度実現し、金沢や小松といった城下町の遺跡からも一定数出土している。

青磁花葉透彫文香炉

文政8年(1825)

来生寺蔵 小松市指定文化財来生寺(小松市園町)の轉輪蔵(経蔵)建立にともない寄進された三具足(香炉・燭台・花生)のひとつ。底部の銘から、若杉窯の陶工である木越八兵衛・本多清兵衛の制作であることが知られる。

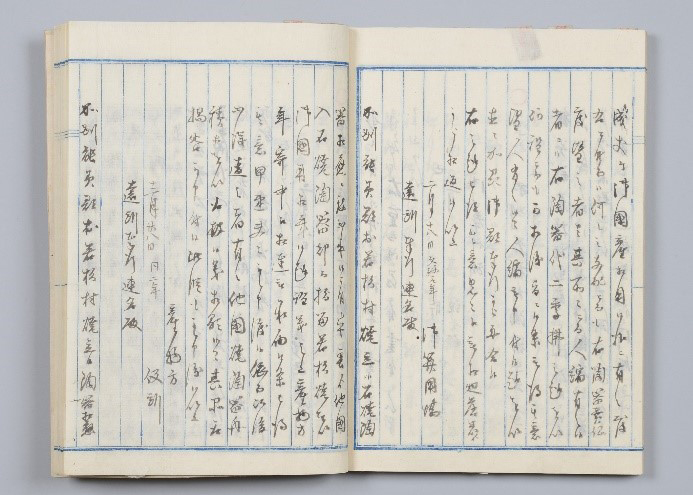

國事雑抄㉓

明治時代写(内容年代は文政2・3年)

金沢市立玉川図書館蔵 石川県指定文化財若杉窯の生産が拡大してきたことを受け、文政2・3年(1819・1820)に若杉窯の製品を「御国用」とし、他国からの輸入品を差し止めることを命じたもの。若杉窯は文化13年(1816)に加賀藩の郡奉行の支配となり、資金の援助や、他国からの製品の流入の禁止・制限などの保護政策がとられた。

第3章 ブーム来たる―生産地の広まり―

加賀では、文政7年(1824)開窯の吉田屋窯をはじめとして文政・天保年間を中心に多くの窯が築かれ、その動きは江戸時代前期・中期に陶磁器生産がなかった能登半島にもおよびました。本章では、これらの窯の製品を通してやきものづくりの地域的な広がりを紹介します。

色絵暦草紙文平鉢

江戸時代後期(19世紀前半)

出光美術館蔵吉田屋窯は文政7年(1824)に、大聖寺の豪商であった豊田(吉田屋)伝右衛門が開いた窯で、いわゆる「古九谷」を彷彿とさせる青手の作品を多く生産した。本作に描かれた暦には「文政七」や「文政八」、「九谷製」などの文字が見られ、吉田屋窯が開かれて間もないころの作品とみられる。

赤絵金彩団龍鳳凰文深鉢

江戸時代後期~明治時代初期(19世紀)

個人蔵文政2年(1819)ごろに現在の小松市で開かれた小野窯の作品。小野窯は、本資料のように赤の上絵具で細かな文様を描く「赤絵細描」の技法を得意とした一方で、赤を使わない青手の製品をつくるなど、幅広い生産を行っていた。

色絵蜃気楼図大平鉢

江戸時代後期(19世紀)

珠洲市立珠洲焼資料館蔵正院窯は天保元年(1830)ごろに現在の珠洲市で開かれたとされる窯だが、詳細な場所が判明していないなど、謎も多い。色絵では緑・黄・青・紫を使った絵付が主流であり、銘には加賀で使われた「福」や「九谷」を入れた製品が見られる。このことから、正院窯が開かれたころには「九谷」の名が一定のネームバリューを持っていたことがうかがえる。

エピローグ 明治への胎動

明治維新を迎えると、藩からの保護の廃止や社会情勢の変動により全国的に多くの窯が廃窯に追い込まれます。一方、加賀ではそれぞれの窯で技術を学んだ者たちが原動力となり、明治以降の飛躍につながります。本章では、そうした過渡期の資料を紹介します。

色絵金襴手龍文大皿

慶応元年(1865)

東京国立博物館蔵慶応元年に山代の九谷本窯に招かれた陶工・永楽和全の作。底部の銘から、大聖寺藩士・東方芝山の求めに応じて制作したことが知られる。和全は山代に約4年間滞在しているが、滞在中の大聖寺藩士との交流がうかがえる資料である。

-

- 会 期

-

2025年9月27日(土)~2025年11月9日(日)

- 時 間

- 9:00~17:00(展示室への入室は16:30まで)

- 休館日

- 会期中無休

- 会 場

- 特別展示室 企画展示室

- 観覧料

-

一般1,200(960)円 大学生・専門学校生960(760)円

- *高校生以下無料

- *( )内は20名以上の団体料金 65歳以上の方は団体料金

- *障害者手帳または「ミライロID」ご提示の方および付添1名は無料

- *常設展もあわせてご覧いただけます

- *加賀本多博物館は別途、観覧料が必要です

- *電子チケットもご利用いただけます(日時指定なし)。

- 関連イベント

-

記念講演会「ブランドイメージとしての《九谷》の成立」(10/4)詳しく見る

ワークショップ「上絵付に挑戦してみよう!」(11/2)詳しく見る

石川の歴史遺産セミナー「やきものにみる加賀藩の産業」(10/11、10/18、11/1)詳しく見る

学芸員による展示解説(9/28、10/19)詳しく見る

学芸員による展示解説(10/29)詳しく見る

- 主催

- 石川県立歴史博物館

- 特別協力

- 北國新聞社

- 後援

- 石川県九谷陶磁器商工業協同組合連合会・公益財団法人 金沢芸術創造財団・NHK金沢放送局