令和7年度春季特別展

「歴史をつなぐ―石川を語るれきはくコレクション―」

-

令和6年能登半島地震、そして奥能登豪雨は文化財にも甚大な被害をもたらしました。大災害によって図らずも浮かび上がったのは、積極的に保存しなければ文化財は失われるということでした。一方で、全国の博物館では収蔵スペースの不足が指摘されており、なかには資料の廃棄問題に発展するケースもみられます。博物館は、今まさにその活動存続の岐路に立っているといえるでしょう。こうした状況から、博物館は資料をどのように未来に継承し、使命を果たしていくのかを発信する必要があると考えます。

本展では、近年、新たに確認された資料を核に、関連する館蔵資料を結び付け、それらを多彩なテーマで紹介します。博物館が保存する資料は、一つひとつが歴史を雄弁に語るモノであり、それらをつなぎ合わせることで石川の歴史をより深く知り、豊かな地域像を描くことができます。文化財を未来に継承することは、「歴史をつなぐ」ことにほかなりません。本展を通じて、石川の歴史を語る資料の魅力、また文化財を保存・継承し、そこから得られた知見を地域に還元するという、歴史博物館の大切な役割を広く発信します。

チラシ(PDF:4.1MB) 出品一覧(PDF:540KB)

【展示内容と主な展示品】

序章 歴博でつながるコレクション

珠洲焼の変革

珠洲研磨壺 室町時代(15世紀)

本館では、前身にあたる石川県立郷土資料館時代より、中世の日本列島を代表するやきものである珠洲焼の収集を続けてきた。本資料は外面を平滑に磨き上げた珠洲焼の壺。珠洲焼の甕や壺は整形時に生じる「叩き目」が特徴だが、15世紀に入ると日本海側で流通を拡大した越前焼などを意識し、本例のように叩き目を研磨した壺類が増産された。

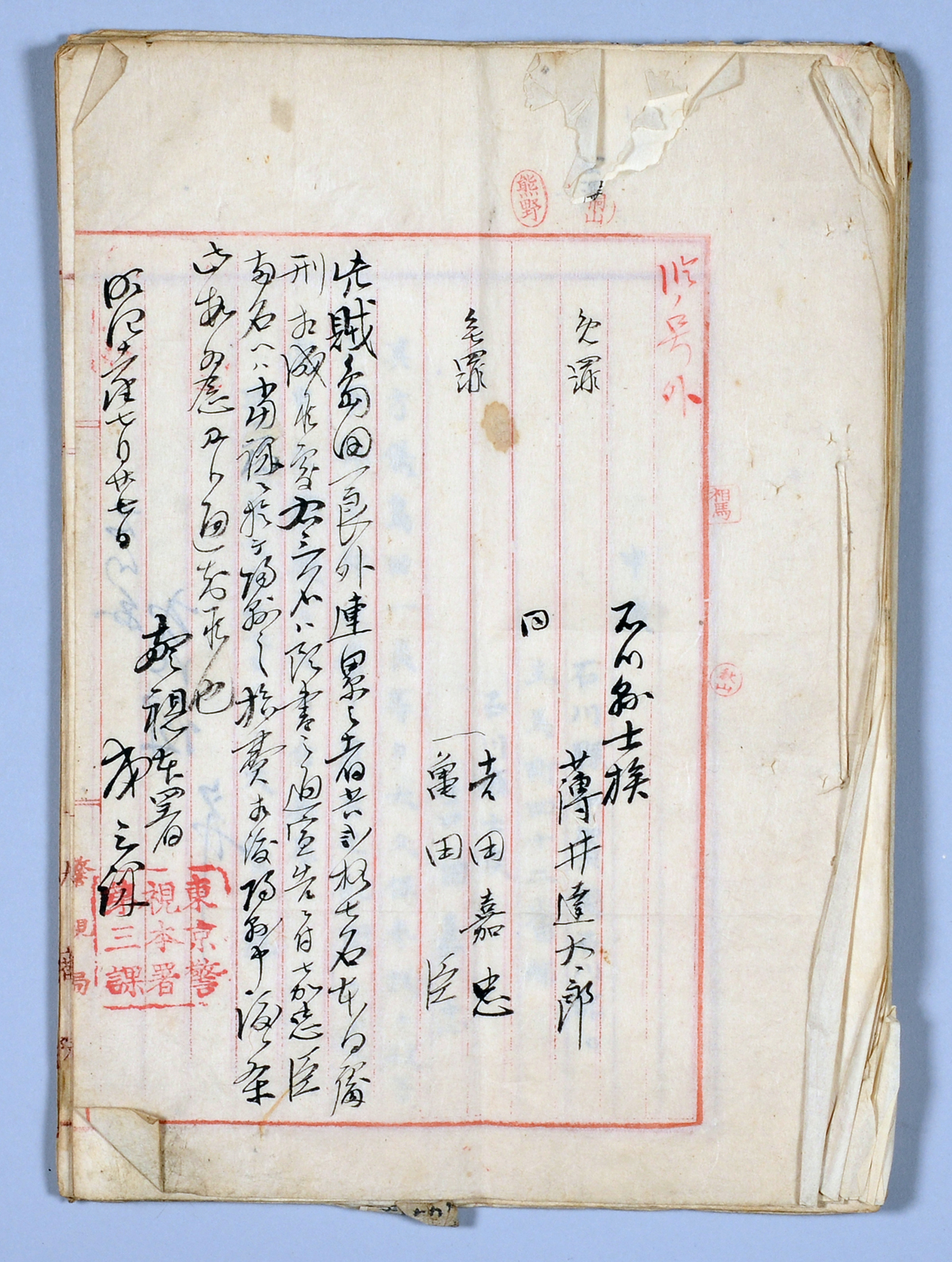

紀尾井町事件の新資料

紀尾井町事件裁判記録 明治11年(1878)

明治11年(1878)年5月に石川県士族・島田一郎らが明治政府の最高実力者・大久保利通を暗殺した「紀尾井町事件」に関係した者への判決内容を記した公文書。警視局「東京警視本署」の押印があることなどから、判決内容を石川県に伝達することへの上司の許可を求める決裁文書とみられる。

1章 藩を語る

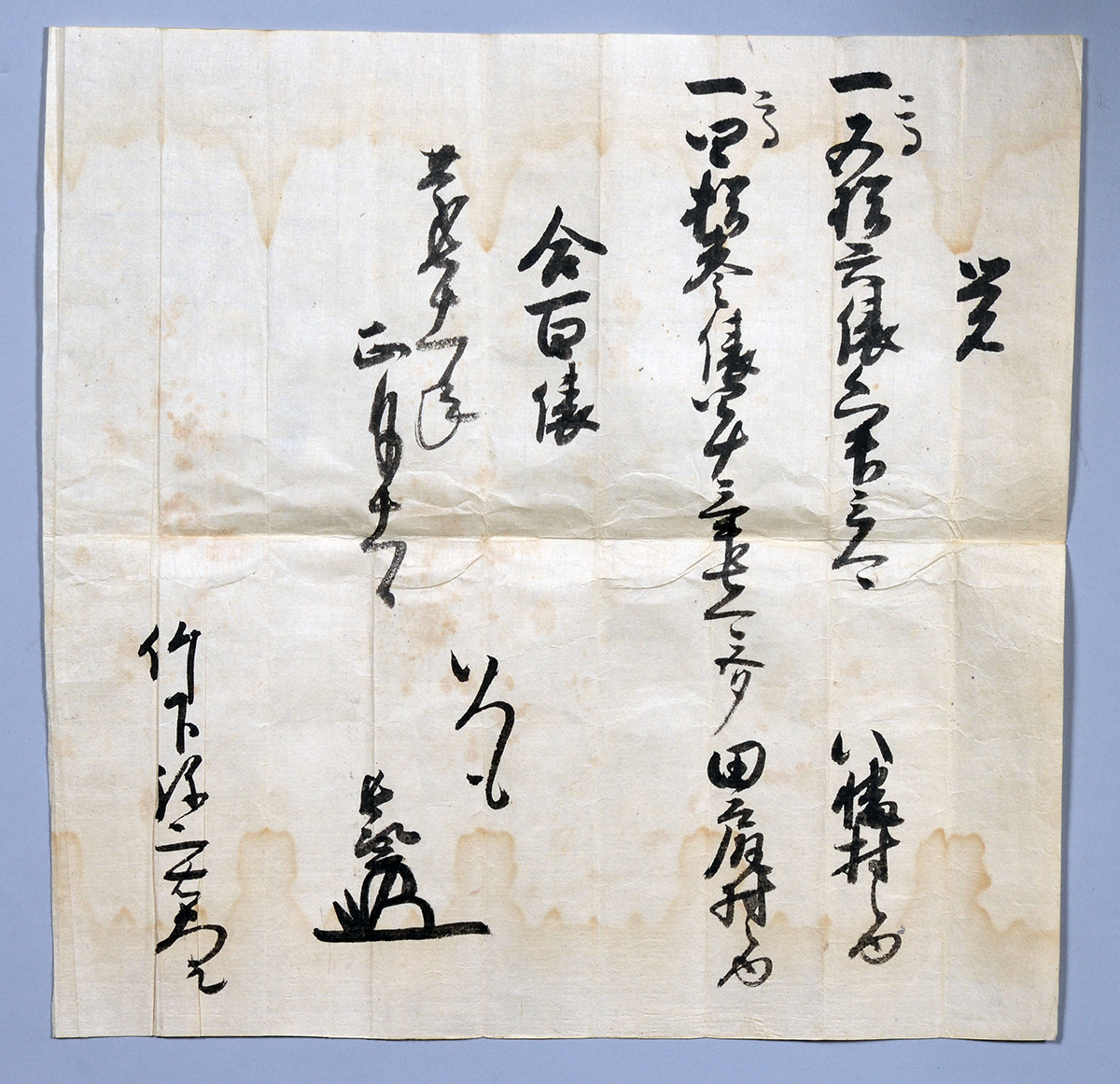

陪臣文書を読み解く

知行所附 慶長11年(1606)正月11日

加賀藩年寄村井家の家臣竹下家に伝わった文書。村井家の2代長次から100俵の知行を与えられていたことがわかる。竹下家は、その後も代々村井家に仕え、家老職などを務めた。

大野弁吉と加賀藩の科学技術

唐子引台 江戸時代末期(19世紀)

ゼンマイ仕掛けのからくり細工で、車上の台に盃を載せると車が前進し、車上の唐子人形が軍配と首を振る仕掛けになっている。19世紀に活躍した発明家・大野弁吉の作と伝わる。

2章 地域を語る

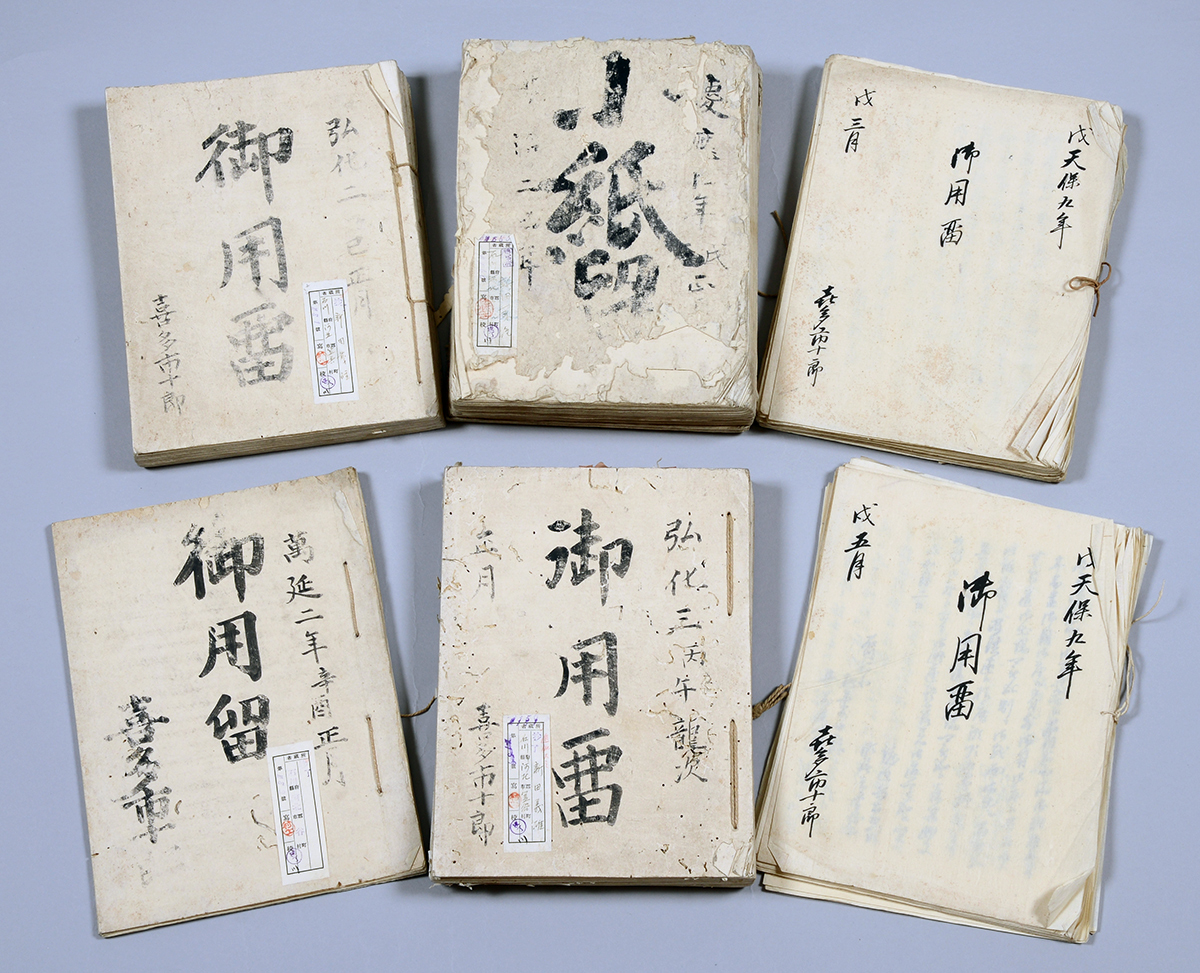

十村新田家の地域支配

十村新田家文書 近世~近代

新田家は、河北郡川尻村や倉見村に居住し、代々十村役を務めた家である。文書群の特徴としては、承応2年(1653)~明治6年(1873)までの「日記」(68冊)、「御用留」(37冊)などが豊富に残っている点である。また、河北潟縁の新開に関する資料・絵図も多くあり、藩政期の潟端農村の実態を知るうえでも重要な資料群といえる。

白山とともに生きる村

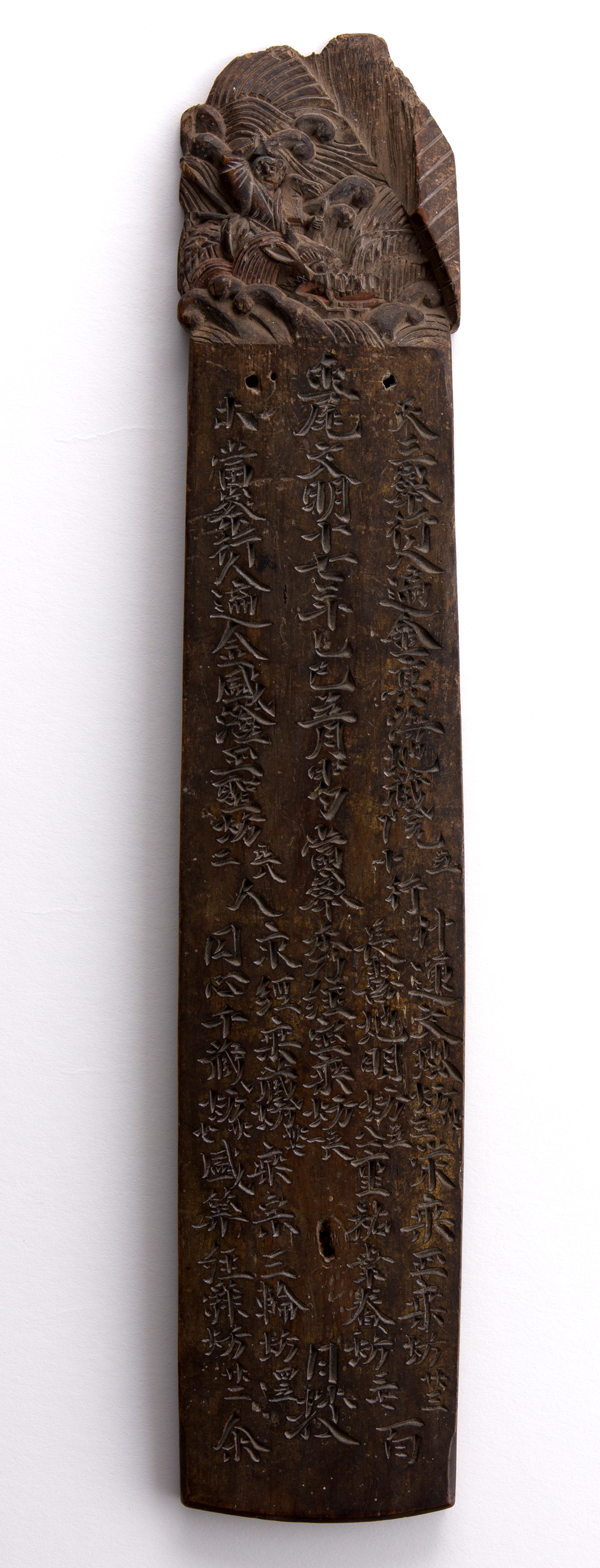

白山行人札 2枚 左:文明16年(1484) 右:文明17年 石川県指定文化財

牛首川上流の虫ヶ尾社に奉納された参籠札。中世に白山登拝の拠点として栄えた笥笠中宮神社(白山市中宮区)に伝来、中宮区によって大切に守られてきた。虫ヶ尾社を基点として白山に登り、山林修行を終えた11人の修行者の名前や年齢、参籠日数などが刻まれている。中世にさかのぼる参籠札は全国的にも希少。

3章 近代を語る

日本刀とナショナリズム

軍刀 昭和時代前期(20世紀)

ヨーロッパの軍隊を手本として創設された日本陸軍の軍刀は、創設以来西洋風のサーベル型の拵えであったが、昭和9年(1934)年からは日本刀型の拵えへと変化した。この拵えの変更は実用的な理由からであったが、当時は日本刀(=大和魂)の「復古」としてナショナリズムと結び付ける主張もみられた。

4章 技を語る

加賀藩御用絵師の命脈

佐々木泉景

ささきせんけい 筆 鶴つる に亀図かめず 天保12年(1841)加賀藩御用絵師・佐々木泉景

ささきせんけい (1773~1848)の作。水辺の景に群鶴と亀を描く吉祥画である。落款らっかん より泉景69歳にあたる天保12年(1841)の作であることがわかる。大聖寺だいしょうじ 出身の泉景は朝廷の御用も務めた京の画派・鶴沢つるさわ 派に学んだ絵師である。19世紀初頭より、佐々木家は加賀藩に重用され、御殿ごてん の障壁画制作や奥おく 向むき の御用を多数務めた。

終章 語りだすコレクション―新しいテーマの可能性―

浄土真宗とお内仏

阿弥陀

あみだ 如来にょらい 立像りゅうぞう 江戸時代(18世紀後半~19世紀)金沢市の浄土

じょうど 真宗しんしゅう 門徒もんと 宅に伝わったお内仏ないぶつ (仏壇)の本尊としての木造阿弥陀如来像。本願寺ほんがんじ 第8代法主の蓮如れんにょ (1415~1499)は名号みょうごう を尊重したが、江戸時代になると、本山からの許可を得て「木仏もくぶつ 」を安置する門徒宅がしばしばみられる。本像もその一例と言えるだろう。 -

- 会 期

-

2025年4月26日(土)~2025年6月8日(日)

- 時 間

- 9:00~17:00(入室は16:30まで)

- 休館日

- 会期中無休

- 会 場

- 特別展示室 ・企画展示室

- 観覧料

-

一般800(640)円 大学生・専門学校生640(510)円

- *高校生以下無料

- *( )内は20名以上の団体料金 65歳以上の方は団体料金

- *障害者手帳または「ミライロID」ご提示の方および付添1名は無料

- *加賀本多博物館は別途、観覧料が必要です

- *電子チケットもご利用いただけます(日時指定なし)。

- 関連イベント

-

記念講演会「大野弁吉と加賀藩の技術文化」(5/31)詳しく見る

ワークショップ「レトロ写真を作ってみよう!」(5/18)詳しく見る

ワークショップ「からくり人形を動かしてみよう!」(4/26、5/3、5/17、6/1)詳しく見る

学芸員による展示解説(4/27、5/15)詳しく見る

- 主催

- 石川県立歴史博物館

- 特別協力

- 北國新聞社

- 後援

- 金沢市教育委員会・NHK金沢放送局